Que tipo de vantagem um morador de rua branco pode ter em relação aos negros que dividem com ele um pedaço de calçada no centro de São Paulo? Fernando*, um jovem loiro, de pele clara e olhos azuis, é direto ao responder à pesquisadora e psicóloga branca Lia Vainer Schucman: “Ah, ser branco é poder entrar no shopping para cagar”.

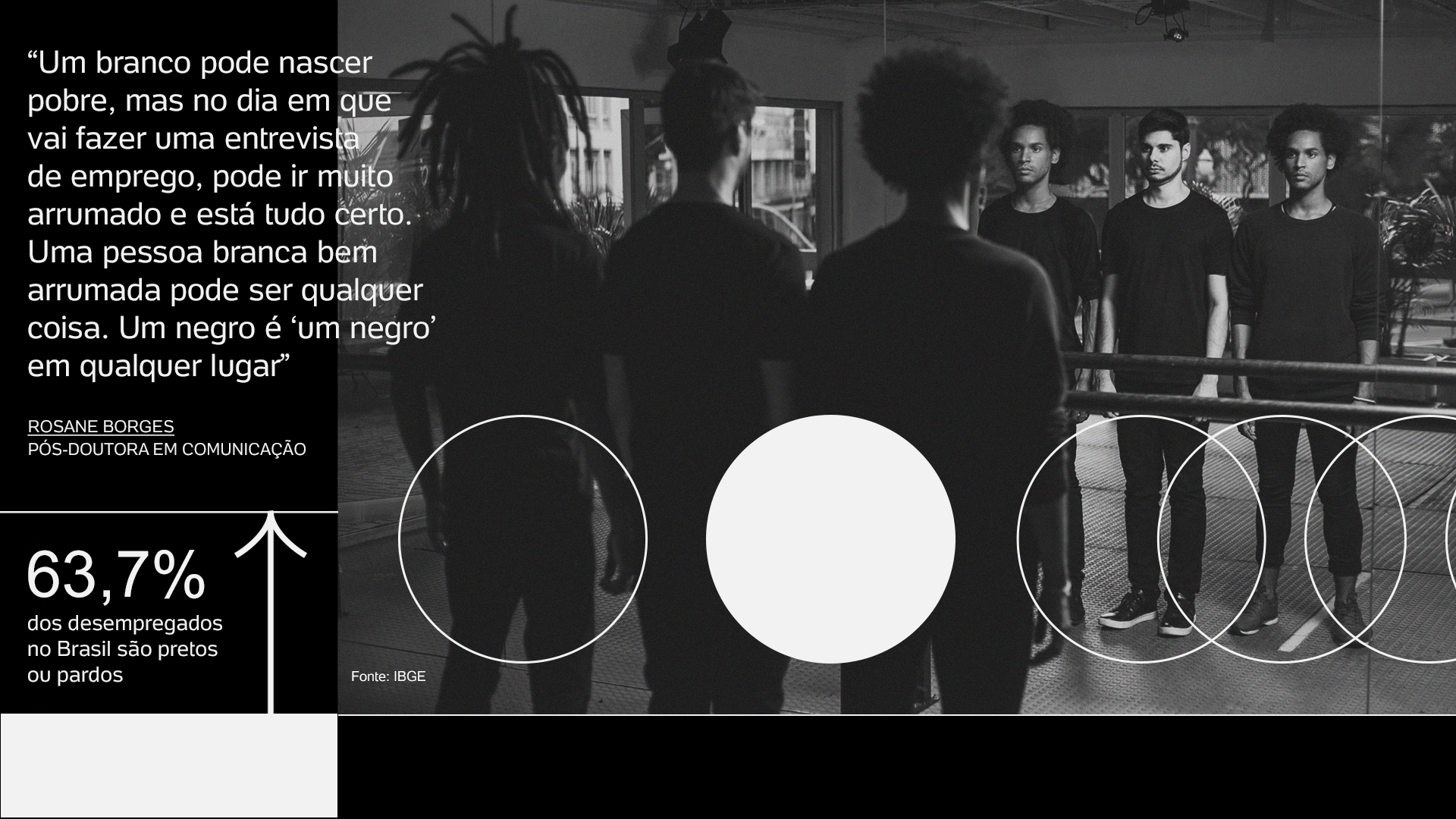

Mas não para por aí, claro. Enquanto Fernando ressalta a liberdade de andar pelo centro comercial sem ser abordado pelos seguranças, ao contrário do que diz ocorrer com seus colegas de pele escura, outro morador de rua destaca a vantagem de ganhar mais dinheiro. “Às vezes eu fico na porta de um banco, com três pessoas negras, e já me falaram: ‘Tadeu*, você ganha dinheiro sem pedir, e nós que tamos aqui pedindo demoramos horas para conseguir’. Eu sento na porta do banco para ficar escrevendo, desenhando, e as pessoas me dão dinheiro”, relatou Tadeu a Schucman, autora do livro “Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo: Branquitude e Hierarquia de Poder na Cidade de São Paulo”, fruto do seu doutorado.

No extremo oposto da pirâmide social brasileira, o primeiro negro a ocupar uma cadeira no STF (Supremo Tribunal Federal) foi uma exceção por vezes tratada como regra. Para o bem ou para o mal, a cor de sua pele nunca deixou de ser notada. Para aqueles que apoiavam Joaquim Barbosa, ele era um "negro que mereceu", um “negro que não precisou de cotas”, um "negro que não fez mimimi". Já quem o criticava, incluindo aí muita gente que se diz progressista e antirracista, chegou a chamá-lo de "capitão do mato". Barbosa nunca foi visto apenas como um ministro da principal corte do país. Ele sempre foi “o ministro negro do STF”. A popularidade fez com que cogitasse se candidatar à Presidência em 2018, mas ele acabou por desistir.

Resumo semanal com perfis, entrevistas e grandes histórias contadas pelos nossos repórteres. Toda quarta.

Resumo semanal com perfis, entrevistas e grandes histórias contadas pelos nossos repórteres. Toda quarta.