'Vai dar ruim': além da estética, distopias são advertências sobre futuro

Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail

Durante diferentes eventos de futurismo ou futurologia, ouvi colegas dizerem que estamos saturados de distopias e que precisamos imaginar futuros melhores, mais positivos. Foi a partir dessa premissa também que o subgênero solarpunk foi proposto: um novo tipo de ficção científica que apresente tecnologias sustentáveis, diferente das visões sombrias do cyberpunk.

Como gênero, o cyberpunk primeiro propunha ser uma ficção científica de aspecto "sujo", imoral, crítico, pessimista e, portanto, fazendo jus ao sufixo punk aliado às tecnologias cibernéticas. No fanzine "Cheap Truth", Sterling declarava que os cyberpunks já não queriam mais ler e escrever histórias "que seus pais leriam". Eles queriam escrever sobre drogas, sexo, futuros distópicos que, na realidade, eram extrapolações dos sinais de mudança que os autores vislumbravam na década de 1980. Se Sterling seguiu uma linha mais política e crítica, Gibson propôs um cyberpunk mais estético eternizado no livro "Neuromancer". A partir daí, as reflexões sobre os desdobramentos do capitalismo tardio, do abuso de drogas e tecnologias como forma de fuga da realidade, o hiperconsumismo e a crítica política se ofuscaram pelo brilho de neon refletido nas ruas encharcadas pela chuva ácida. Parafraseando Zizek, primeiro o cyberpunk figurava tragédias, depois passou a comercializar farsas.

Por causa da estetização e da mercantilização do cyberpunk, muitos fãs e mesmo escritores ou abandonaram o gênero ou então simplesmente entenderam que ele deixou de ser ficção para se tornar realidade. Sempre brinco que se "Black Mirror" tivesse sido lançado nos anos 1980, provavelmente seria classificado como cyberpunk, mas como se trata de uma série dos anos 2010, então está mais próxima do que Sterling cunhou como "nowpunk", gênero que apenas extrapola um pouco o que já vivemos no presente. Depois de o seriado cair no gosto popular e ser comprado pela Netflix, a fórmula distópica ficou ainda mais acentuada. Muitos episódios já vinham com o pretexto de que, em algum momento, vai "dar ruim". Só que essa direção criativa tem muito mais uma finalidade mercadológica do que narrativa.

Conforme a indústria do entretenimento entendeu o impacto da cultura pop no imaginário social, cada vez mais neurocientistas passaram a ser contratados por estúdios para ajudá-los a preparar trailers e filmes completos, embora as empresas não assumissem. O campo de estudos da neurocinemática vem estudando essas premissas desde os anos 2000, apesar de a técnica ser tão antiga quanto os experimentos de Einsenstein com montagem. Usadas na propaganda soviética, essas técnicas passaram a ser incorporadas pela indústria do entretenimento ocidental.

A empresa MindSign Neuromarketing chegou a fazer um estudo que mapeava a reação das pessoas em nível neural enquanto assistiam a algum filme. Já ouvi em diferentes palestras que a amídala, parte específica do cérebro, reage a esses gatilhos, mas aparentemente muitas outras áreas fazem parte desse processo. Fora isso, o próprio gênero da ficção científica já nasceu entremeado ao horror quando consideramos "Frankenstein" como sua obra fundadora: trata-se de uma narrativa de alerta sobre os perigos da ciência e da arrogância humana em tentar superar a natureza (ou mesmo Deus).

Ascende, então, uma nostalgia pelo futuro imaginado no passado através de remakes, reboots, sequências e prequências de títulos de décadas passadas, bem como a popularização (ou até saturação) dos filmes de super-herói que combinam tanto uma mensagem de esperança quanto alguns toques de reflexão sobre problemas sociais (racismo, machismo, homofobia etc). Quando tratamos de filmes que endereçam cenários futurísticos e tecnológicos, distopias definitivamente se destacam, numericamente e também na memória coletiva.

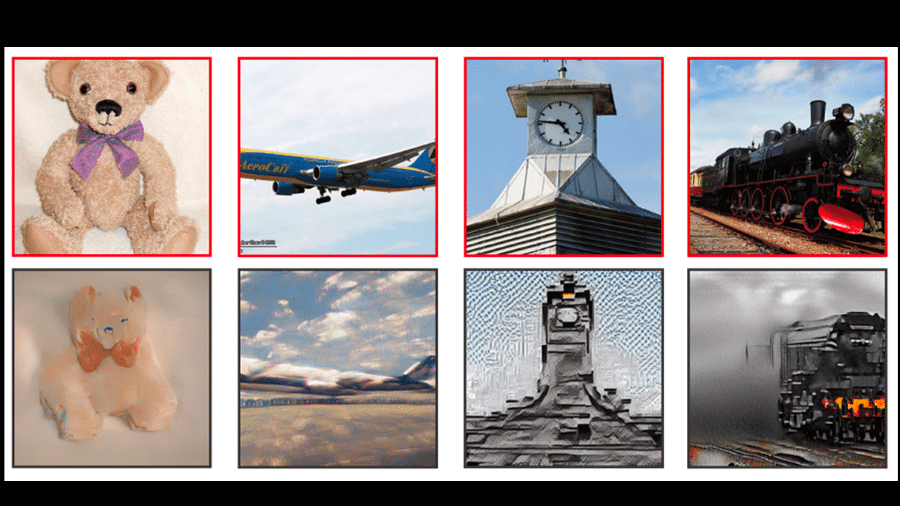

O problema é que esses filmes sequer são cientificamente corretos, como analisa a especialista em inteligência artificial Kristin Lennox no vídeo acima. Então, será que essas obras nos ajudam a vislumbrar um futuro realista, ou são narrativas mais orientadas a uma moral distópica calcada em fins comerciais? Roboticistas como Hiroshi Ishiguro frequentemente comentam que Hollywood apresenta a inteligência artificial e os robôs de forma incorreta e nada realista, o que nos leva ao argumento que a ficção científica obviamente não tem obrigação de ser cientificamente correta (seja lá o que isso signifique, uma vez que tecnologias imaginadas podem um dia se tornar produtos reais e funcionais a partir de descobertas científicas e tecnológicas) e nem de prever o futuro. Mas narrativas fictícias ainda assim nos inspiram (tal como a mitologia e as narrativas religiosas) e, por isso, têm relevância na nossa percepção da realidade e das possibilidades almejadas.

Por isso, futuristas têm proposto o conceito de "White Mirror" em oposição à série "Black Mirror", isto é, a confecção de cenários futuros mais positivos. Aliás, uma das metodologias usadas para a especulação desses cenários no campo do futurismo são os quatro modelos de Jim Dator que preveem ou uma continuação das tendências atuais, a limitação ou disciplina destas, o declínio e colapso, ou finalmente a transformação. Hoje, porém, já contamos com perspectivas mais abrangentes, como é o caso da pesquisa feita por Alessandro Fergnani, que apresenta seis arquétipos de narrativas destacados a partir da análise de 140 filmes de ficção científica.

Projetos como o Better Worlds, patrocinado pela Boeing junto ao site The Verge, são tentativas de mudar essa lógica ao se produzir uma ficção científica mais otimista. Agora, criar ficções mais otimistas vai nos tornar mais positivos? Não se trata, na verdade, de uma peça publicitária e/ou de propaganda?

Quando Asimov publicava "Eu, Robô" com suas histórias entusiasmadas sobre um futuro de exploração espacial e a transposição do Sonho Americano em desenhos como "Os Jetsons", vemos que não há como desconectar a realidade social e política do momento com as histórias que estavam sendo escritas. Por outro lado, também nessa mesma época, Samuel R. Delany começou a contar suas histórias alienígenas sobre racismo, identidade e sexualidade, destacando-se como um autor negro de ficção científica, mais tarde também acompanhado por Octavia Butler. Aí se dava a virada da ficção científica do hard para o soft, quando uma maior preocupação com questões sociais e políticas se sobressaía ao elogio à técnica. O cyberpunk, portanto, foi o passo seguinte na trilha.

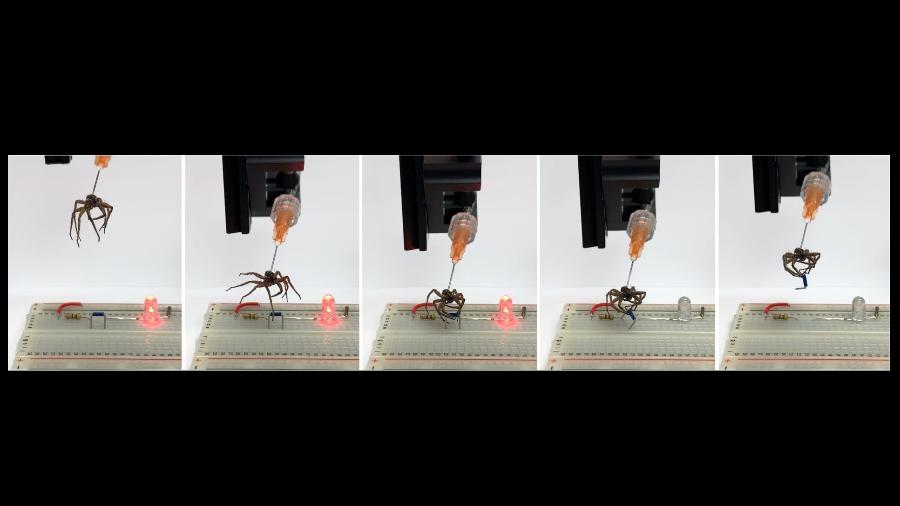

Se Better Worlds teve o propósito de ser mais otimista, há outros exemplos, como o projeto que fiz junto a Envisioning para o exército da Suíça que traz em pauta, justamente, a problematização dos possíveis desdobramentos da relação homem-máquina. Em meu conto interativo "Legaco", exploro justamente os conceitos de upload da consciência, realidade virtual, transumanismo e edição genética.

Por outro lado, já em 2012, Neal Stephenson fez um chamado para que autores de ficção científica fossem menos pessimistas e aprendessem a "amar o futuro". Como assim? Depois de publicar o artigo "Innovation Starvation" na Wired, o autor iniciou uma reflexão sobre como a ciência e a tecnologia estavam "no marasmo", sem nada tão grandioso quanto à época em que os EUA lançavam humanos para o espaço.

A outra teoria de Stephenson seria a do "hieróglifo": "boa ficção científica fornece uma visão plausível e completa de uma realidade alternativa na qual algum tipo de inovação interessante aconteceu. Um bom universo de ficção científica tem uma coerência e uma lógica internas que fazem sentido aos cientistas e aos engenheiros. Exemplos incluem os robôs de Isaac Asimov, os foguetes de Robert Heinlein, e o ciberespaço de William Gibson. Assim como Jim Karkanias da Microsoft Research argumenta, esses ícones nos servem de hieróglifos — são símbolos simples e reconhecíveis cuja significância é de concordância geral".

E foi assim que o projeto Hieróglifo nasceu, dois anos antes de Stephenson se tornar o futurista-chefe da Magic Leap, empresa desenvolvedora de óculos de realidade mista. Coincidência? O fato é que, como argumentei lá atrás, substituir distopias por utopias também não é um equivalente válido. Naquele momento, argumentei que o solarpunk não era um substituto do cyberpunk, o que não significa que o gênero não seja importante, só que não se trata de uma questão de destronamento. Hoje, enquanto pesquisadora e jornalista, vejo essa demanda por um discurso mais positivo sobre o futuro, mas qual é o limiar entre ter uma posição ingênua e mercantil sobre a tecnologia e assumir uma postura apocalíptica antitecnológica que talvez não seja mais letrada nas possibilidades tecnológicas e científicas, apenas por conta de seu pessimismo?

De forma geral, temos esse embate entre os futuristas do Vale do Silício e os coletivos de artistas e militantes que se utilizam da mesma premissa do design fiction, por exemplo, com fins diferentes. É curioso ver como Bruce Sterling, idealizador da metodologia do design fiction, encontra-se nesse limbo entre o corporativismo do palco de eventos como o SXSW, mas também escreve junto a Rudy Rucker o livro de contos "Transreal Cyberpunk" em que, justamente, faz piada sobre essa indústria e seus estereótipos. Se tudo é engolido pelo capitalismo e estetizado por este (como sugere Giles Lipovestky), então ter cyberpunks trabalhando para corporações não parece algo tão absurdo — vide a série "Mr. Robot" ou o próprio caso de Assange ou Snowden, por exemplo. O ideal seria que processos de criação de design fiction não fossem confidenciais, mas sim algo feito em parceria com empresas em favor da sociedade, como já discutido neste artigo da Wired quando um projeto do Google vazou e deixou claro que a empresa estava especulando sobre um futuro no qual ela teria acesso até ao código genético das pessoas.

Assim, encaminho essa reflexão a partir de uma nova referência que conheci recentemente durante o I Simpósio Internacional de Transumanismo, organizado por pesquisadores de PUC-PR. De acordo com o filósofo alemão Hans Jonas, a futurologia serve como um exercício de projeções hipotéticas que se situa "entre dois saberes (ideal e prático; emocional e teórico), ela seria uma espécie de elo na busca por uma ética da responsabilidade em longo prazo, elo este que, a partir da previsão de uma deformação do homem, ou seja, de modo heurístico, revela o objeto a ser preservado na imagem e no conceito de homem", como descreve Geovani Viola Moretto Mendes em sua dissertação "Hans Jonas e a questão da técnica".

A diferença aqui é que Jonas propõe que se projetem probabilidades negativas para que, assim, se saiba o que deve ser evitado. A futurologia em Jonas aparece com o termo "futurologia comparativa" ou "futurologia da advertência", de modo a diferenciá-la da "futurologia do desejo imaginado", que estaria mais presente nas éticas tradicionais ou mesmo corporativas, apesar de Geovane não ter trazido esse termo em sua pesquisa.

O pesquisador, porém, argumenta que a futurologia comparativa agiria de forma diferente ao ser pessimista, e desse modo atuar como um "freio voluntário" do excesso de poder. Se as empresas e governos estão tentando especular sobre cenários futuros nos quais eles ainda permaneçam lucrativos, relevantes e dominantes, na futurologia comparativa há uma maior preocupação em se pensar o caráter ético e não técnico. Será mesmo que o status quo é desejável de ser mantido? Será que a sua empresa de abatedouros deve continuar existindo frente a outras possibilidades tecnológicas que evitam a crueldade animal, o aquecimento global, o desmatamento e assim por diante?

Cenários apocalípticos como os de "Matrix" não são tão plausíveis quanto, por exemplo, o contexto de "Her", do qual se pode retirar não apenas uma base científica mais correta quanto desdobramentos positivos e negativos advindos dessa tecnologia. Mas, por outro lado, Jonas também critica as utopias progressivas marxistas, que pensam em um futuro no qual o comunismo seria possível de ser implementado devido às possibilidades tecnológicas de automação — como é o caso da proposta do comunismo automatizado de luxo.

Para Jonas, não há diferença entre esta e a utopia capitalista de automação, tanto que Bastani até cita Peter Diamandis e outros grandes empresários do Vale do Silício que estão investindo em tecnologias que, em última instância, tornariam o capitalismo obsoleto segundo sua especulação. Jonas não acredita que isso seja positivo, uma vez que, segundo ele, felicidade e liberdade não são conquistadas apenas a partir de bens materiais e a natureza tem limites para fornecer a matéria. Bastani sugere o uso de fontes de energia renováveis e mineração espacial, por exemplo, mas Jonas critica o utopismo tecnológico menos em razão de sua viabilidade do que em quão desejável ele é. Esse tipo de salto conclusivo acaba por gerar um determinismo tecnológico que Geovani argumenta como possível de se desdobrar em uma "dependência dos seres humanos em relação à técnica", o que não modificaria muito a realidade na qual já vivemos hoje.

A crítica feita por Jonas, portanto, não é escatológica, mas sim antiutópica. Seu argumento é que o contrário da esperança não é o medo, mas sim a prudência. Entre escolher a utopia ou a distopia, Jonas prefere a prudência, uma vez que esta geraria uma urgência em se repensar as expectativas e os riscos concretos dos desenvolvimentos tecnológicos e científicos. Isso, no entanto, não significa que Jonas foi um neoludita, como muitas vezes é interpretado, mas sim que o autor alerta "para o perigo decorrente do progresso técnico, por exemplo, aquele decorrente da fusão nuclear nas mãos da avidez e da mesquinharia humana, ele lembra apenas que é necessário usar o presente de forma sábia e moderada, assumindo um ponto de vista de responsabilidade global", descreve Geovani.

Assim sendo, fica a provocação para aqueles que trabalham com futurologia ou futurismo e a maneira como estão pensando e especulando cenários futuros, seja com o apoio de governos ou corporações, seja de forma independente. É claro, isso não vale para o entretenimento e o fazer artístico, uma vez que nesses casos a ficção científica não está sendo usada como uma ferramenta comprometida a gerar estratégias de negócio, governança ou criação de produtos e serviços. Foi por conta disso que o futurista Kevin Kelly propôs o conceito de protopia, isto é, um cenário intermediário no qual há coisas positivas e negativas, assim como, de fato, as coisas são. Esse chamamento, portanto, fala mais sobre como devemos nos proteger da tentação de imaginar apocalipses ou paraísos, porque a realidade é muito mais complexa e ambígua do que os super-vilões e os super-heróis querem nos fazer crer. Em outras palavras, sejamos menos "Os Vingadores" e mais "The Boys".

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.