23 de dezembro de 2013, bairro Condomínio Prado, Planaltina, cidade-satélite do Distrito Federal. Uma festa de fim de ano é interrompida por um acidente. Um morador perde o controle do carro, sobe na calçada e atinge seis pessoas da mesma família. A matriarca morre. A mais nova, a neta de dois anos, fica presa embaixo do veículo. Com medo de um linchamento, o motorista foge do local. O carro é queimado pelos vizinhos.

O caso chega à Justiça. O motorista, Leonardo Henrique Monteiro de Araújo, à época com 23 anos, é acusado de homicídio culposo – quando não há intenção de matar –, com pena prevista de dois a quatro anos de detenção. Ameaçado de morte na comunidade, ele deixa Planaltina e vai morar em outra cidade-satélite. Leonardo não consegue mais trabalho e passa a visitar a filha escondido no porta-malas de um carro.

A família atropelada também vive as consequências daquela noite. A menina que havia ficado presa perde a visão de um olho e passa dias no hospital, de onde sai com uma cicatriz no pescoço por causa de uma traqueostomia. Outra vítima, nora da senhora que morreu, passa a ter medo de andar de carro e não consegue engravidar do terceiro filho.

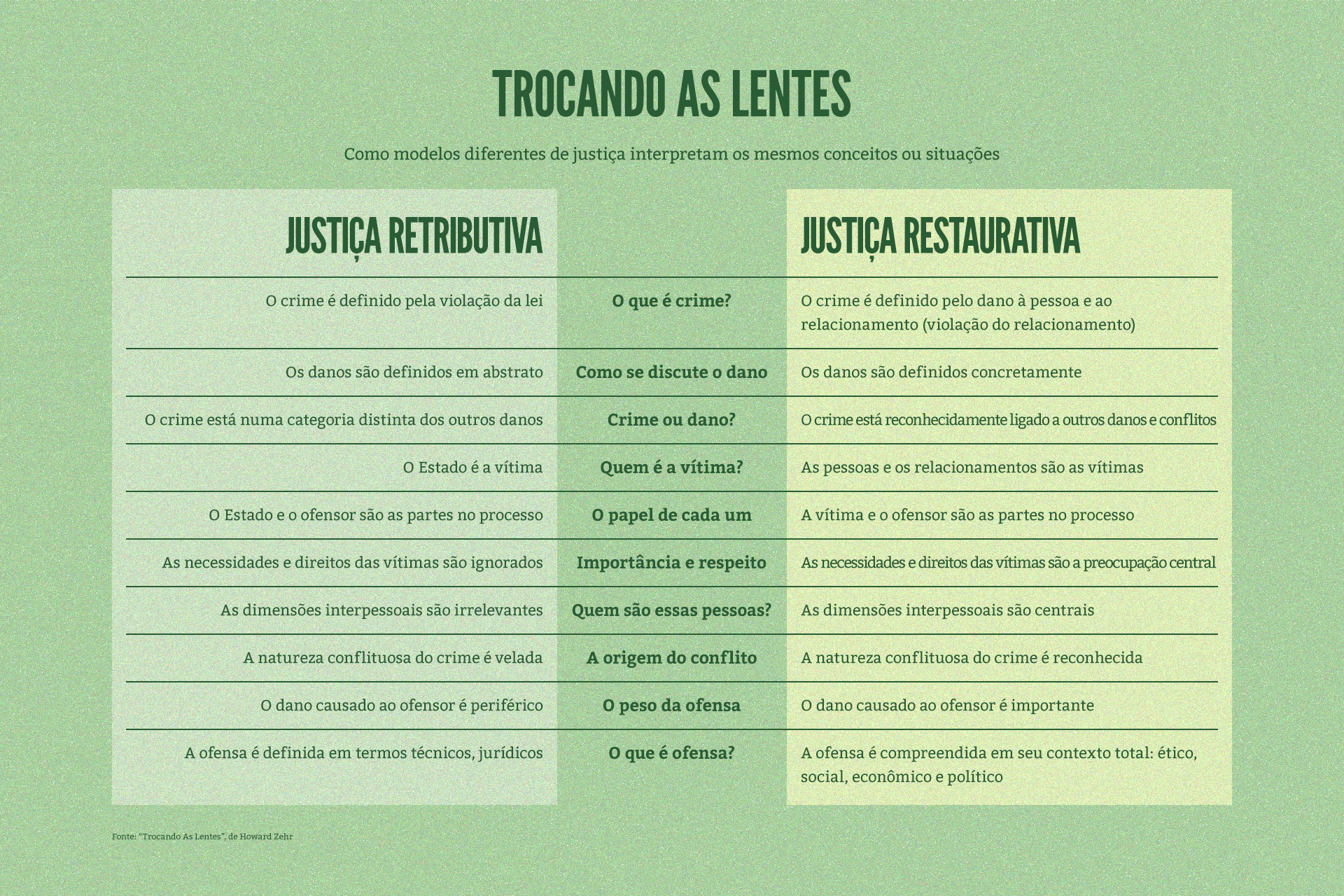

Essas pessoas começaram a reestruturar suas vidas apenas um ano e meio após o atropelamento. Foi nessa época que Júlio Cesar de Melo, técnico do TJ-DFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios), propôs um encontro entre Leonardo e as vítimas do acidente. Eles ainda não sabiam, mas a partir daquele momento teriam a oportunidade de lidar com as consequências da tragédia de uma maneira diferente, por meio de uma prática chamada justiça restaurativa.

Resumo semanal com perfis, entrevistas e grandes histórias contadas pelos nossos repórteres. Toda quarta.

Resumo semanal com perfis, entrevistas e grandes histórias contadas pelos nossos repórteres. Toda quarta.