Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

De volta à berlinda, o problema do Facebook é mais moral do que tecnológico

Na última semana, o Facebook enfrentou um apagão geral de seus serviços e também foi surpreendido pelos depoimentos de sua ex-gerente de integridade cívica Frances Haugen. Inicialmente, as informações foram divulgadas de forma anônima, em uma reportagem do Wall Street Journal, mas numa entrevista para o programa televisivo "60 Minutes" descobriu-se que a delatora era Haugen, uma engenheira de computação de 37 anos que trabalhou para o Facebook depois de passar por Pinterest, Google e Yelp. Haugen também foi ouvida no Senado norte-americano na quarta-feira (6).

Haugen conseguiu salvar milhares de páginas confidenciais do Facebook. Há acusações graves sobre a plataforma. Ela afirma que Zuckerberg está ciente dos riscos do uso da plataforma para a democracia, enquanto tem decisão sobre tudo. Os documentários da Netflix "The Great Hack" e "The Social Dilemma" já expunham boa parte dos problemas, mas Haugen agora conta com documentos internos da empresa que provam a ciência e a falta de ação da diretoria em torno disso.

Na entrevista para a TV, a ex-funcionária afirma que, apesar de o Facebook ter feito campanha contra a desinformação durante as últimas eleições presidenciais nos EUA, esse sistema foi abandonado após o evento. A empresa logo voltou a usar o algoritmo anterior que, por sua vez, valoriza conteúdos que incitam reações violentas (e, portanto, mais engajamento) e intensificam sintomas de depressão, transtorno alimentar e pensamentos suicidas no caso dos mais jovens e das mulheres — em especial quando se trata do Instagram, que também pertence ao grupo.

Em resposta às acusações de Haugen, o Facebook disse que a empresa mantém contratos com 80 agências de checagem em 60 idiomas e que eles sabem que um ambiente violento não é só ruim para os usuários, mas também para os anunciantes e os negócios — o oposto do que argumenta a delatora. Para outros comentaristas, não surpreende ver uma plataforma criada para eleger as mulheres mais bonitas da Harvard virar ponto de encontro onde grupos extremistas se organizam e propagam seus discursos.

O apagão do Facebook, por sua vez, teve aspectos positivos e negativos. No caso dos comerciantes brasileiros que baseavam seus negócios no WhatsApp, por exemplo, houve registro de prejuízo e transtorno. Já no Twitter, celebrou-se a pane no ecossistema da empresa como uma justificava para não precisar responder mensagens com urgência ou para ficar rolando a timeline a fio, obedecendo o mecanismo vicioso. Entre os comentaristas da GloboNews, Demétrio Magnoli era um dos únicos a achar graça no incidente, uma vez que não usa o WhatsApp como seus colegas e, portanto, não se viu refém da falha. Será que estar fora das redes sociais é um privilégio?

Estamos cansados de ouvir sobre os malefícios das redes sociais. Quando falamos de profissionais autônomos, que usam as redes sociais para ter presença online e atrair clientes, pode ser que essa conta não feche. É claro, praticamente tudo é passível de ser terceirizado e já existem empresas e profissionais que oferecem serviços de administração e produção de conteúdo para perfis alheios, liberando o empresário para cuidar dos negócios... desde que haja fluxo de caixa para isso. Tem também a opção de se ter um perfil profissional em outro telefone, evitando que o hábito se torne um vício.

Ainda assim, é muito fácil acabar caindo nos extremos: distanciar-se totalmente da tecnologia ou acabar refém dela. À época do escândalo da Cambridge Analytica, em 2018, empresários como Elon Musk aderiram à campanha #deleteFacebook. No entanto, o historiador da cultura e da mídia Siva Vaidhyanathan alertou, naquele momento, que desativar o Facebook era o contrário de protestar e agir contra os mecanismos da empresa:

"Mesmo que as dezenas de milhares de americanos saíssem do Facebook amanhã, a empresa pouco sentiria isso. O Facebook tem mais de 2,1 bilhões de usuários ao redor do mundo. Seu crescimento foi impulsionado nos Estados Unidos, mas o serviço está ganhando milhões de usuários fora da América do Norte toda semana. Como muitas empresas globais, o Facebook foca em mercados como o indiano, o egípcio, indonésio, filipino, brasileiro e mexicano. No ritmo atual de crescimento, a rede pode alcançar o marco de três bilhões de usuários até 2020."

O que se conversa agora é menos sobre o fim da empresa e mais sobre a regulamentação da plataforma por parte de órgãos públicos, porque enquanto for possível usar o mesmo algoritmo de lucro "astronômico", como afirmou Haugen, o Facebook vai continuar. Para Vaidhyanathan, a agenda a longo prazo, portanto, deve estar focada em "fortalecer instituições que fomentam a liberação democrática e a busca racional pelo conhecimento. Estas incluem organizações científicas, universidades, bibliotecas, museus, jornais e organizações civis. Todas elas foram enfraquecidas nos últimos anos, conforme nossos recursos e atenções se mudaram para outros dispositivos viciantes em nossas mãos."

A isso se soma a ainda persistente crença de que, na falta de um poder público confiável, são as empresas que ficam responsáveis por tomar ações de bem-estar social. Durante a pandemia, no Brasil, grandes empresas chegaram a abrir fábricas para produzir máscara, álcool em gel e oxigênio enquanto o governo arrumava problemas, agora avaliados na CPI da Covid. É aí que mora o perigo, conforme alertado por Soledad Barruti e João Peres, em um texto para o site Bocado sobre a maneira como as marcas foram influenciando a população e conquistando esse aspecto "carismático":

"No começo do romance, na primeira metade do século passado, as marcas eram sinônimo de modernidade, de entrada em um futuro brilhante para o qual o passaporte era o consumo. Bastava a elas existir e estar nas prateleiras para serem desejadas. Logo começaram a fazer desse dom "natural" uma estratégia a ser trabalhada: algumas, com a ajuda de publicitários, pegaram o espírito triunfal das grandes guerras, sendo patrocinadoras oficiais das forças armadas dos Estados Unidos. A Coca-Cola assegurou que qualquer soldado recebesse seus produtos no Vietnã, e a Hershey's vendeu chocolates à Marinha.

(...)

A partir da década de 1980, as marcas foram ocupando os espaços que os governos negligenciam. Construíram abrigos, escolas, poços de água, e é claro que entregaram e doaram algo da comida que sobra para pessoas empobrecidas que não podem comprar. Nunca se trata de dar solução a problemas estruturais, porque, ao contrário dos políticos, ninguém lhes pediria tanto. As marcas se concentram nos remendos e na divulgação, fazendo parecer que se trata de algo muito mais significativo. Publicidades nas ruas, vídeos, fotos que provocam emoção, comprometimento e gratidão. Deixe-os selar o vínculo com a sociedade, as pessoas, seus consumidores."

O Facebook é uma empresa de serviços e, portanto, há diferenças na abordagem. Por isso, o historiador Siva Vaidhyanathan sugeriu que, mais do que deletar nossos perfis nas redes sociais, uma estratégia seria utilizar essas mesmas plataformas para pensar e agir coletivamente, denunciando e expondo seus mecanismos a partir das brechas do algoritmo — como aconteceu com o caso de exposição do algoritmo racista do Instagram revelado pela influencer Sá Ollebar em 2020.

Mesmo diante de fatos tão concretos, não é fácil se livrar de hábitos alimentados de forma cada vez mais sofisticada. Francis Haugen, em dado momento, comentou como adolescentes que usam o Instagram têm cada vez mais ódio do próprio corpo. O mesmo vale para influencers expostos em páginas como Dicas Anti-Coach ou Física e Afins que, mesmo assim, continuam com milhões de seguidores e ganhando dinheiro com seus cursos e mentorias furados.

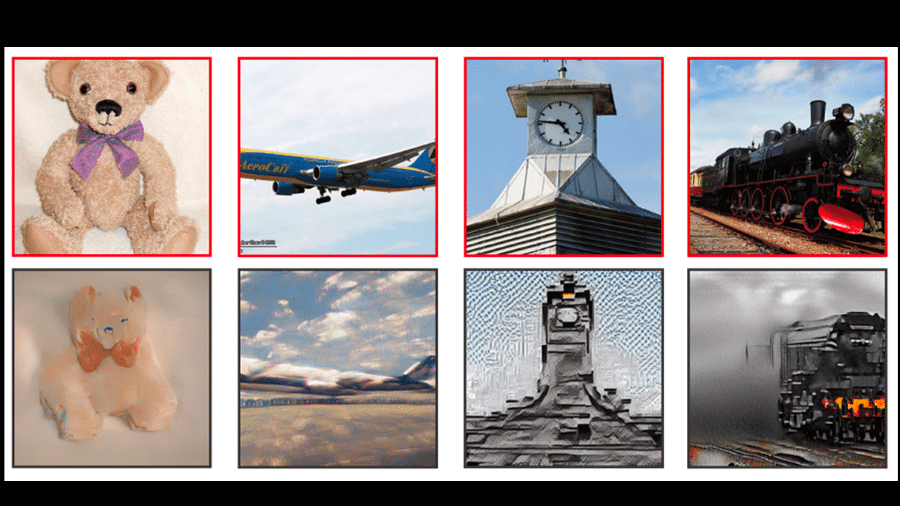

Estratégias como o #unfollowterapeutico tentam ajudar as pessoas a romper com o círculo vicioso do mecanismo das redes, mas, por vezes, basta abrir algumas postagens ou então ter "um lapso" de consumo desses conteúdos-gatilho que o algoritmo já volta a recomendar publicações semelhantes — faça o teste no Instagram, por exemplo, e verá os "reels" entre postagens acabarem modelados a partir disso. Nas redes sociais, é muito fácil de cair em bolhas de pessoas e conteúdos que criam uma realidade paralela, onde ter uma esposa submissa ou determinado formato de rosto é sinal de superioridade.

No caso do YouTube, a plataforma pertencente ao Google passou a tirar os anúncios e financiamento de vídeos com conteúdos negacionistas, quase uma estratégia de "defunding". Em outros casos, como no Twitter, é através de bloqueios de perfis ou palavras-chave que a pessoa pode conseguir ajuda para evitar esse tipo de conteúdo, mas assim como sugerido por Sendhil Mullainathan, professor de ciência comportamental e computacional da Universidade de Chicago, é mais fácil consertar algoritmos prejudiciais do que pessoas.

Se quem escreve algoritmos são seres humanos, então o problema é muito mais cultural do que tecnológico — portanto, muito mais complexo do que se imagina. Seria ótimo se a solução fosse criar a mais potente e acurada inteligência artificial, capaz de reconhecer e derrubar informações falsas ou discursos de ódio, mas o cerne do problema está no próprio desejo das pessoas em produzir e consumir esse tipo de conteúdo, independentemente do motivo.

ID: {{comments.info.id}}

URL: {{comments.info.url}}

Ocorreu um erro ao carregar os comentários.

Por favor, tente novamente mais tarde.

{{comments.total}} Comentário

{{comments.total}} Comentários

Seja o primeiro a comentar

Essa discussão está encerrada

Não é possivel enviar novos comentários.

Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.

Só assinantes do UOL podem comentar

Ainda não é assinante? Assine já.

Se você já é assinante do UOL, faça seu login.

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.